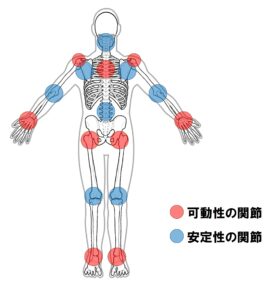

関節の機能【Joint by Joint Theory】

関節の機能を一覧にしたジョイント・バイ・ジョイント・セオリー(Joint by Joint Theory)は、トレーナーや治療家の間で広く使われている身体の機能評価・改善アプローチの考え方です。2006年頃にアメリカの著名トレーナー Gray Cook と Mike Boyle によって提唱されました。

交互に「安定性」と「可動性」が求められる

この理論では、各関節(ジョイント)に求められる主な機能が、交互に「モビリティ(可動性)」と「スタビリティ(安定性)」であるとされています。

以下のように、身体を下から順に見ていくと、「可動性 → 安定性 → 可動性…」と交互になっているのが特徴です。

Joint by Joint セオリーの構造(基本パターン)

なぜこの考え方が重要なのか?

ある関節が本来の機能(可動性 or 安定性)を失うと、隣の関節に過剰な負担がかかります。

それが痛みやケガ、パフォーマンス低下の原因となります。

例えば、股関節が硬い(可動性の欠如)方は、腰が代償して過剰に動くことで負担が増大し腰痛の原因になる事が考えられます。

足関節が硬い方は、膝が過剰に動き膝痛、靭帯損傷のリスクが増大します。

また、反対に安定性の低下→可動性の制限につながることもあります。

このパターンで多く見られるのが、股関節が硬く開脚できない方が、呼吸のl訓練などで体幹の安定性が高まることで股関節の可動域が拡がるといったことがあります。

つまりこの考え方をすると、症状が発生している個所とは別に本当の原因があることに気づくことが出来ます。

臨床・現場での応用

評価

動きの悪い箇所を特定した際に問題が可動性にあるのか?安定性にあるのか?を分類しやすくなる。

トレーニング/リハビリ処方

各関節に適した課題を選定しやすくなる。例えば股関節はモビリティの改善を、体幹は安定性の改善を。

痛みの根本原因分析

痛いところ=悪いところではなく、代償動作を考慮することで根本の原因を分析しやすくなる。

注意点

この理論はあくまで“原則”であり、個別差を無視してはなりません。

個人の個体差や競技の特異性があります。例えば競技により特異的な可動性を持つことがあります。ピッチャーの胸椎の伸展や肩甲上腕関節の外旋などがその例です。

評価や処方は特異性を考慮して行うことが求められます。

まとめ

関節の機能を理解しておくと不調の原因、改善方法を特定しやすくなります。

特に慢性症状やスポーツ障害は「からだを正しく動かせていない」ことが原因になっていることが多くあります。

動きを評価し、からだの機能を改善することで根本の原因を改善することができます。

症状を繰り返している方、長く続く症状をお持ちの方はからだの動きを見直してみてはいかがでしょうか?

機能評価とファンクショナルエクササイズによる機能改善は西宮・甲子園のFany整体鍼灸院へお気軽にお問い合わせ下さい。

Fany整体鍼灸院についてはこちら

コメント