デスクワークによる長時間のパソコン作業、オンライン会議、移動の少ない在宅勤務。

現代の働き方では座りっぱなしが当たり前になり、肩や腰の不調を訴える方が急増しています。

「姿勢を正せば治ると思ってた」 「マッサージを受けても、すぐ元に戻ってしまう」

そんな経験がある方は多いのではないでしょうか?

実はその肩こりや腰痛、単に筋肉の硬さだけでなく、動作パターンの乱れ=“体の使い方のクセ”が根本原因になっていることも少なくありません。

SFMAとは?|“本当の原因”を探し出す動作評価

SFMA(Selective Functional Movement Assessment)は、痛みのある動作の原因を評価するためのシステムです。7つの動作パターンを評価し、痛みの根本原因を特定することを目的としています。

例えば、腰が痛いからといって、腰だけを見ていても根本改善にはつながらないことが多々あります。

SFMAでは、立ち上がる・かがむ・回旋するなどの動作を通じて、どの関節がうまく動いていないか、どこで代償が起きているかを細かくチェックします。

一見関係なさそうな部位が、実は痛みの原因になっている、それを明らかにできるのがSFMAの大きな特徴です。

なぜデスクワークが「動作のエラー」を引き起こすのか?

デスクワーク中は同じ姿勢を長時間維持することが多く、筋柔軟性の低下を招きます。柔軟性の低下は可動性を制限させ、動きの問題を生む原因になっています。

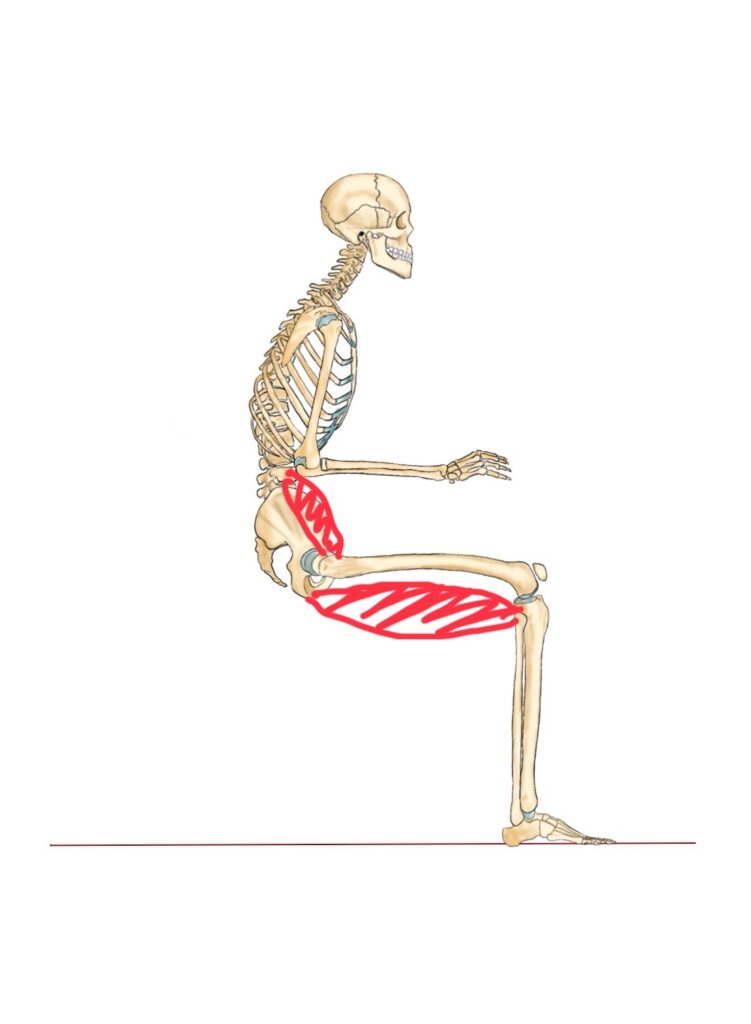

❶ 骨盤が後傾しやすく、股関節が固まる

長時間の座位姿勢では、骨盤が後ろに傾いた状態(後傾)になりやすく、それに伴い股関節の可動性が著しく低下します。特に股関節が屈曲された状態による腸腰筋などの股関節屈筋と、膝を曲げた状態によるハムストリングスなどの膝関節屈筋の柔軟性の低下が起こります。

腸腰筋、ハムストリングスの柔軟性が低下することで股関節は前傾も後傾も、どちらの可動性も低下する恐れがあります。

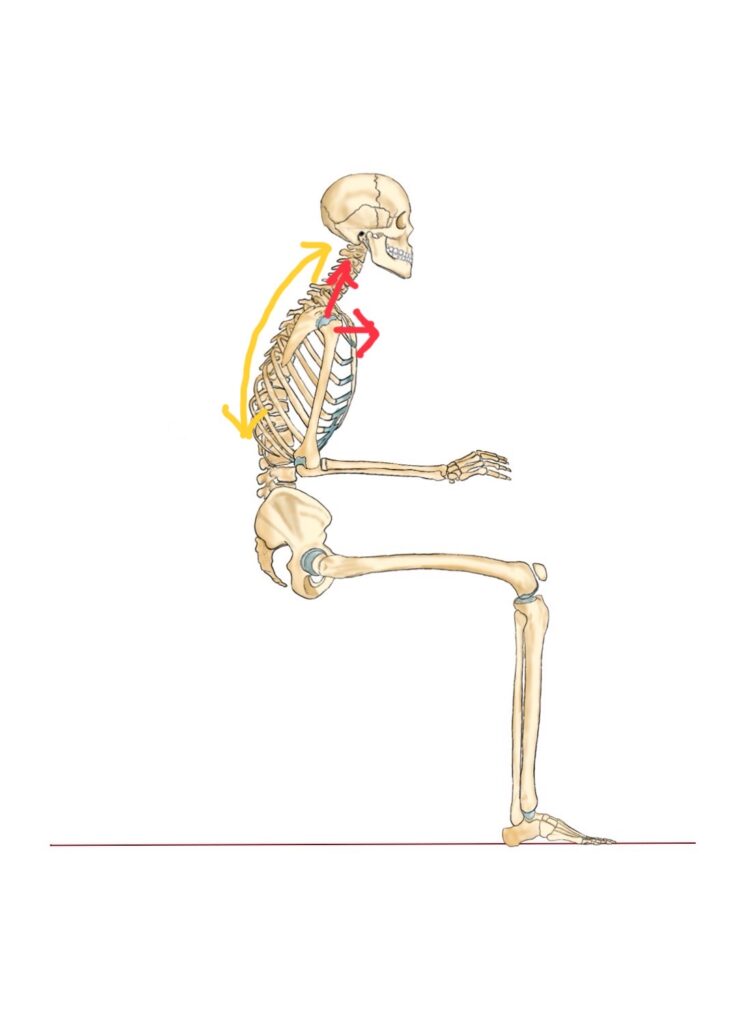

❷ 胸椎(背中)が丸まり、肩甲骨が動かなくなる

パソコン作業では自然と頭が前に出て、背中が丸まりがちになります。

この状態では胸椎の伸展可動域が制限され、それに伴って肩甲骨を寄せる動きも制限されてしまいます。

寄せる動きを制限された肩甲骨は、前方か上方へしか可動の範囲が無くなってしまいます。

❸ 足裏の感覚が鈍くなり、立位時のバランスが崩れる

長時間座っていると、足裏に刺激が入る時間が圧倒的に少なくなります。

足底には体のバランスを調整するセンサーが存在しています。センサーの感覚入力が弱まると、立ち姿勢や歩行時にバランスを調整する反応が弱まり、ふらついたり正しい姿勢を取ることが難しくなります。

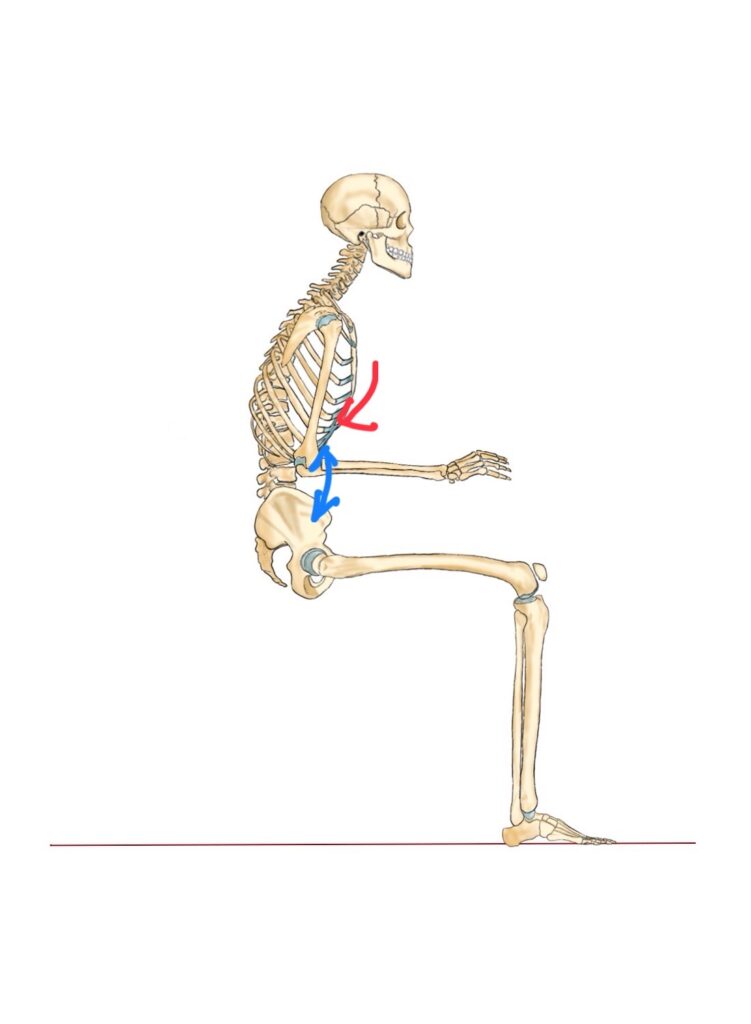

❹ 呼吸が浅くなることで体幹の安定性が低下

座位姿勢の崩れは、脊椎が屈曲しやすく、肋骨も潰れるように助長されます。その結果横隔膜の動きを妨げ、呼吸が浅くなる原因にもなります。

腹筋群などの呼吸筋の弱化はそのまま体幹の安定性の低下につながり、日常のちょっとした動作でもブレやすくなります。

SFMAで見えてくる「肩こり・腰痛の隠れた原因」

肩こりや腰痛に悩むと、多くの人は痛い場所の対処を行いがちです。

しかし、実際の現場では痛みの出ている場所=本当の原因とは限らないケースが非常に多くあります。

■ 肩こりの「隠れた原因」の一例

肩こりの原因としてよくあるのは、「肩そのもの」ではなく、胸椎(背骨の中央)や股関節の硬さです。

- 胸椎が動かないと、肩甲骨がうまく動かせず、代わりに首や肩の筋肉が過剰に緊張

- 股関節が硬いと、姿勢保持のバランスが崩れ、上半身に力が入りすぎる

- 結果として、僧帽筋上部や肩周囲の筋肉にストレスが集中 → 肩こりが慢性化

SFMAで胸椎の伸展や回旋が制限されていることがわかれば、まずは背中の可動性改善に取り組む必要がある、ということが明確になります。

■ 腰痛の「隠れた原因」の一例

腰痛も同様に、「腰自体に異常がないのに痛い」というケースが非常に多く存在します。

SFMAでは以下のような原因がよく見つかります:

- 股関節の屈曲・回旋制限:本来股関節が担うべき動きが腰で代償される

- 足関節(足首)の硬さ:しゃがみ動作や歩行時に重心が崩れ、腰に負担

- 体幹の不安定性:腹部・背部の筋力バランスが崩れ、腰が常に“踏ん張る”状態に

これらの原因は、通常のレントゲンや問診では見つからないことが多いため、SFMAによる動作評価が非常に効果的です。

■ 「原因」と「結果」を分けて考えることの重要性

SFMAを行うことで、痛みという結果だけでなく、それを引き起こした“原因”にアプローチできるのが大きな特徴です。

- 肩こり → 実は胸椎と股関節の問題

- 腰痛 → 実は足首と体幹の安定性の問題

このように、見えないところに本当の課題があることが、SFMAによって明らかになります。

改善へのアプローチ|可動性と安定性

SFMAによって“どの関節がうまく動いていないのか”“どこで代償しているのか”が明らかになったら、次に必要なのは正しい順序でのアプローチです。

■ Step1|モビリティ(可動性)の回復:まず“動くようにする”

まず最初に行うのは、硬くなって動きにくくなった関節や筋肉を動ける状態に戻すこと。

この段階では“伸ばす”“ほぐす”ことが目的ではなく、関節本来の可動域を取り戻すことがポイントです。

■ Step2|スタビリティ(安定性)の強化:正しい位置で支える

可動性が戻ったら、次に必要なのはその可動域をコントロールする力=安定性。

ここで体幹や肩甲帯、股関節周囲の安定性を高めるトレーニングを行います。

このステップでは、可動性を支えるための安定性をつける事。不安定な状態では力みが入り、十分な動きを出せなくなってしまいます。

■ Step3|動作の再教育:本来の動き方を思い出す

関節が動くようになり、安定性も整ってきたら、最後に行うのは正しい動き方を再学習するフェーズ。

ここで日常動作やスポーツ動作を代償なしでできるかをチェックしながら調整していきます。

動きを“再教育”することが、再発を防ぐうえでとても重要です。

この順番が逆になると――

動けない状態で無理に運動 → 代償動作が悪化 → 不調を繰り返す…という悪循環になります。

FMSやSFMAを活用すると、今の体に必要な改善点がはっきりするため、遠回りしないアプローチが可能になります。

まとめ|動作に注目すれば、不調の“本当の原因”が見えてくる

肩や腰のつらさに悩まされている方、

「姿勢は悪くないはずなのに…」「いろいろ試したけど良くならない」

そんなときこそ、“動きの質”を見直すことが根本改善への近道です。

SFMAは、普段の生活では見逃しがちな動作のクセや体の使い方に焦点を当て、あなたのからだに合ったアプローチを導き出す強力なツールです。

「痛みがある場所=原因」ではない。

動き方を見直すことで、もう繰り返さない体づくりが始まります。

デスクワークが多く体に悩みがある方、SFMAに興味がある方は、西宮・甲子園のFany整体鍼灸院へお気軽にご相談ください。

コメント