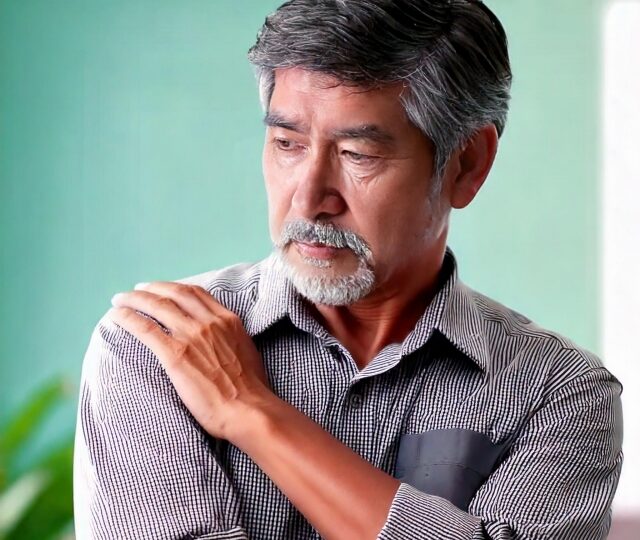

「最近、腕が上がらない…」「夜、肩がズキズキして眠れない…」そんなお悩みありませんか?

40代以降に多く見られる「五十肩」は、放置すると日常生活に大きな支障をきたします。

この記事では、五十肩の基礎知識から原因、対処法、リハビリ、さらには予防法まで解説していきます。

五十肩とは?

五十肩は、医学的には肩関節周囲炎と呼ばれます。肩の関節周辺の腱や靭帯、滑液包などが炎症を起こすことで、痛みと動きの制限が生じます。

40代で発症すれば「四十肩」、50代なら「五十肩」と呼ばれますが、実際の症状や治療法に違いはありません。

発症は片側の肩に限られることが多いですが、まれに両肩に起こることもあります。

原因とメカニズム

五十肩の原因は完全には解明されていませんが、主に加齢に伴う肩関節周囲の変化が関係していると考えられています。

特に腱板や関節包と呼ばれる肩の構造物において、加齢により柔軟性が失われ、炎症や癒着が生じやすくなる事が関係していると考えられます。

また、肩関節は構造的に非常に可動域が広く、その分、筋肉や腱にかかる負担も大きくなります。

日常生活の中で同じ動作を繰り返すことや、長時間のデスクワーク、姿勢の悪さなどによって、肩周辺の血流が悪化し、老廃物が蓄積されやすくなることで、炎症が起きやすくなるとも言われています。

さらに、五十肩は使いすぎだけでなく使わなすぎによっても発症することがあります。

長期間肩を動かさないことで、関節周囲の柔軟性が低下し、ちょっとした動きでも炎症が起こる状態になりやすくなります。

このように、加齢変化に加え、生活習慣や姿勢、筋肉の使い方など、さまざまな要因が重なって五十肩は発症します。これらのリスク要因を理解することは、予防や早期発見にもつながります。

症状の進行段階

五十肩は段階的に進行するのが特徴です。

急性期(炎症期)

急に肩に鋭い痛みを感じるようになります。

特に腕を上げたり後ろに回そうとしたときに強く痛み、日常生活に大きな支障をきたします。

夜間痛が現れやすく、寝返りを打つだけでも激痛が走ることがあります。

炎症による腫れや熱感を伴うこともあり、この時期は無理に動かさず、患部を冷やすなどの対処が必要です。

拘縮期

炎症が徐々に落ち着く一方で、肩の関節が固まって可動域が大きく制限される時期です。

痛みはやや軽減されますが、肩が動かないために髪を結ぶ、シャツを着る、背中を洗うなどの日常動作が難しくなります。

放置してしまうと、関節の可動域が完全に戻らないリスクもあるため、適切なリハビリが重要です。

回復期

痛みが次第に消えていき、肩の動きが少しずつ改善していく段階です。

この時期はリハビリやストレッチなど、肩を積極的に動かすことが回復の鍵になります。

ただし、無理をすると再発する恐れもあるため、医師や理学療法士の指導のもとで運動を進めることが大切です。

回復には個人差がありますが、一般的に半年から2年ほどかかるとされています。

治療と対処法

五十肩の治療は、症状の進行段階に応じて異なります。適切な対処を行うことで、症状の悪化を防ぎ、回復を早めることが可能です。

急性期の対処

急性期は炎症が強く、痛みも激しい時期です。まずは痛みを和らげることが最優先となります。

- アイシング:冷湿布や保冷材を使って肩を冷やし、炎症を抑えます。1回15〜20分を目安に、1日数回行うと効果的です。

- 安静の確保:痛みが出る動作は避け、肩をなるべく使わないようにします。ただし完全な固定はかえって拘縮を招くため、無理のない範囲で少しずつ動かすことも大切です。

- 薬物療法:医師の処方により、消炎鎮痛剤が使用されることがあります。

拘縮期の対処

この時期は痛みが徐々に治まり、肩の動きが制限されてくる段階です。可動域を広げるための取り組みが中心となります。

- 温熱療法:ホットパックや温泉、蒸しタオルなどを用いて肩周囲を温め、血流を促進させます。筋肉の緊張緩和にもつながります。

- ストレッチ運動:肩の可動域を回復させるためのストレッチを行います。無理なく、ゆっくりと行うことが重要です。自身で行う前に専門機関で指導を受けてから行うのをおすすめします。

回復期の対処

痛みが軽くなり、肩の動きも戻りつつある時期です。より積極的な運動やトレーニングを行うことで、機能を取り戻していきます。

- 自宅での体操:壁歩き運動、振り子運動、タオル体操など、自宅でも簡単にできる体操を継続して行うことが大切です。

- 筋力トレーニング:軽いダンベルなどを使って、肩の筋肉を鍛えることで、再発予防につながります。

まとめ

五十肩は、多くの方が40代〜60代で経験する身近な疾患ですが、正しい知識と適切な対処で十分に回復が見込める症状です。

急性期には無理をせず、痛みを抑えることが第一。

拘縮期から回復期にかけては、温熱療法やストレッチ、リハビリを通じて、徐々に肩の可動域を回復させていきましょう。

発症の背景には、加齢だけでなく、姿勢や生活習慣、運動不足といった日常の要素も大きく関わっています。

肩の痛みを年のせいと放置せず、早めに専門医を受診することが、早期回復への第一歩です。

そして何より大切なのは、焦らず、継続的にケアを行う姿勢です。

肩の健康は日々の習慣の中で守られていきます。

この記事が、五十肩に悩む方にとって少しでも安心とヒントを届けられたなら幸いです。

『からだ本来の動きを取り戻し、アクティブ・ライフを実現』

当院ではボディケアとトレーニングによるコンディショニングを提供し、スポーツ障害の治療、予防やリハビリをサポートしています。

慢性症状やスポーツ障害には機能評価で身体の動かし方を分析するのがおすすめです。機能を改善し根本からの改善を目指します。

四十肩、五十肩にお困りの方や、スポーツ障害にお悩みの方は西宮・甲子園のFany整体鍼灸院へお気軽にご相談ください。

コメント