肩は動かせるがズキッと痛む。夜寝ていると肩がうずいて目が覚める。

そんな肩の痛みを感じている方、それは「インピンジメント症候群」かもしれません。

スポーツ愛好家やデスクワーク中心の方に多くみられるこの症状。

放置すると悪化することもあるため、早めの理解と対処が大切です。

インピンジメント症候群とは?

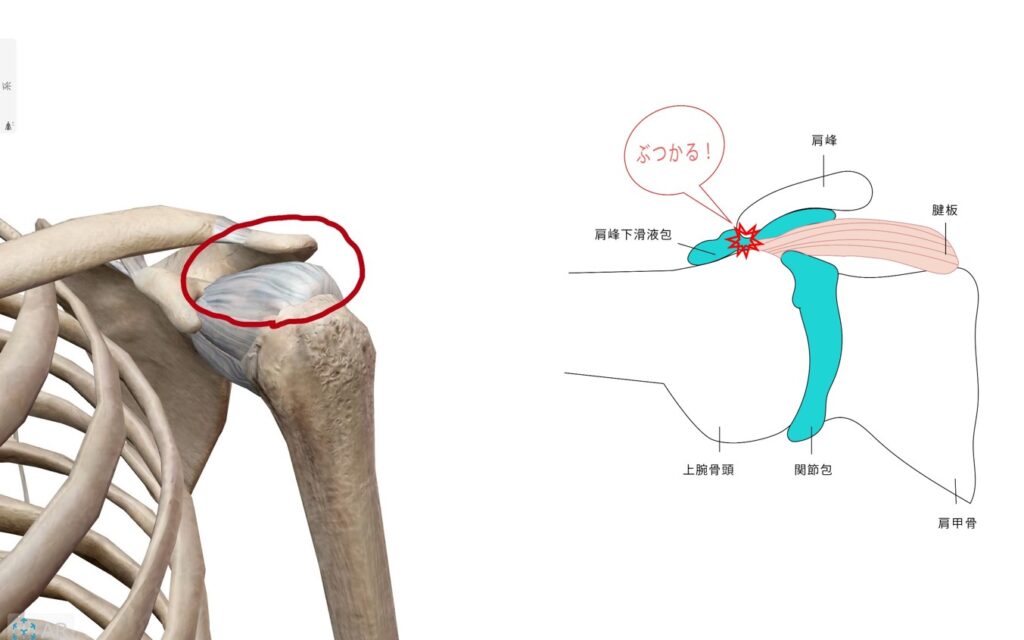

インピンジメント症候群は、肩関節の中で腱や滑液包などの軟部組織が骨に挟まれ、摩擦や圧迫によって炎症や痛みが生じる状態を指します。

特に腕を上に挙げる動作で起こりやすく、肩関節に関わる筋肉や組織がうまく連動しないことで、関節内のスペースが狭まりぶつかりが発生します

具体的には、上腕骨と肩甲骨の間にある肩峰下スペースという部分で、棘上筋腱や肩峰下滑液包が圧迫を受けることが主なメカニズムです。

主な症状

インピンジメント症候群の症状は、肩の動作時に特定の範囲で生じる痛みが特徴です。

初期には軽い違和感や引っかかり感から始まり、次第に日常生活の中でも強い痛みを感じるようになるケースが見られます。

特に多くの方が訴えるのが、腕を横や前に上げたときに出る鋭い痛みです。

この痛みは60〜120度の角度で顕著に現れやすく、洗髪・洗濯物を干す・電車の吊革をつかむといった動作がつらくなります。【ペインフルアーク】

⁑特徴的な症状

- 夜間痛:仰向けや患側を下にして寝ると痛みが強くなる=炎症が強い時に起こりやすい

- 動作時の違和感:肩の奥で引っかかるような感覚や、スムーズに上がらない感じ

- 可動域の制限:痛みで肩でかばう動作が強くなり、肩甲骨の動きが制限される

- 筋力低下:物を持ち上げたり、長時間持ち続けることで、痛みを感じる

なぜ起こるのか?

インピンジメント症候群の原因は、単に肩を使いすぎたからだけではありません。

肩関節やその周囲の構造、姿勢、筋肉の働き、動作のクセなど、さまざまな原因が考えられます。

以下に、主な原因を詳しく解説します。

■ 姿勢の崩れ(猫背・巻き肩)

現代人に多い猫背や巻き肩の姿勢は、肩甲骨が前方に引き出され、肩関節の可動スペースが狭くなる大きな要因です。

肩甲骨が正常な位置よりも前に傾くことで、腕を上げたときに腱や滑液包が骨とぶつかりやすくなります。

特に、デスクワークやスマホ使用で前かがみの姿勢が習慣になっている人は要注意です。

■ インナーマッスル(ローテーターカフ)の機能低下

肩関節を安定させるローテーターカフ(回旋筋腱板)と呼ばれるインナーマッスルがしっかり働いていないと、肩関節の運動軸がブレて、衝突を招きます。

また、アウターマッスルと呼ばれる肩を動かす筋肉が強くなりすぎて、ローテーターカフとのバランスが崩れてしまうことも原因になります。アウターマッスルの肩の動きをローテーターカフが制御できなくなり、関節が衝突しやすくなります。

■ 肩甲骨の動きの悪さ(スキャプラ・ディスキネジア)

肩の動きは、肩関節単体で行っているわけではありません。

肩甲骨、周囲に付着する筋肉、鎖骨、胸郭などが連動して動くことで、スムーズな肩の運動が成り立っています。

この中でも肩甲骨の可動性やタイミングが悪い状態を「スキャプラ・ディスキネジア」と呼び、インピンジメントの重要なリスク因子とされています。

■ オーバーユースや反復動作

スポーツや仕事などで肩を上げる動作が多くなると、衝突が繰り返され炎症が起こります。

特に野球の投球動作や水泳のクロール、テニスのサーブなど、腕を何度も頭より上に動かす動作が多い競技においてリスクが高まります。

また、職業的に重い物を頻繁に持ち上げる人や、育児・介護で抱きかかえることが多い人も、同様のストレスが肩にかかり続けている可能性があります。

■ 筋力バランスの乱れ・動作のクセ

肩の前側ばかり鍛えていたり、使っている筋肉に偏りがあると、肩の動きにアンバランスが生じます。

さらに、スポーツのフォームが崩れていたり、日常動作で間違った使い方がクセになっていると、肩への負担が蓄積し、インピンジメントを引き起こすことがあります。

対策と予防のポイント

インピンジメント症候群は、肩の構造的な問題+動きや姿勢の問題から起こることが多いため、予防と改善には日常的な身体の使い方を見直すことが欠かせません。

■ 姿勢改善|まずは“土台”から整える

猫背や巻き肩など、肩に負担がかかる姿勢を続けていると、肩甲骨の動きが制限され、関節内での衝突が起きやすくなります。

対策ポイント:

- デスクワーク時の姿勢を見直す(画面の高さ、椅子の高さ)

- 胸、腕、背中などのストレッチ

- 長時間同じ姿勢を避け、1時間に1回肩甲骨を動かすストレッチをする

おすすめストレッチ:

- 壁を使った胸開きストレッチ

- バンザイ動作+呼吸を意識した胸郭リリース

■ インナーマッスルの強化

肩関節の安定には、インナーマッスルの働きが欠かせません。

特に棘上筋は、インピンジメントとの関連が深く、鍛えることで衝突のリスクを減らせます。

対策ポイント:

- ゴムバンドを使った外旋・内旋トレーニング

- 腕を横に開く棘上筋トレーニング

注意点:

- 小さい負荷で回数を多めに行う(軽めのダンベル・柔らかいゴムバンド等)

- 肩甲骨の代償動作を抑える為に、肩が動かないようにフォームを意識する

■ 肩甲骨のモビリティ改善|連動性を高める

肩関節のスムーズな動きには、肩甲骨の柔軟性とコントロール力が重要です。

肩甲骨の動きが悪いと、肩の運動軸がズレてしまい摩擦や炎症を引き起こします。

対策ポイント:

- 胸椎・肩甲骨まわりの柔軟性を高める

- キャット&ドッグ、スキャプラ・プッシュアップなどの肩甲骨を意識した体幹連動エクササイズ

- 呼吸を意識して行うことで、胸郭の動きを改善

■ 正しい動作習慣・フォームの見直し

スポーツや日常生活の動作で、誤ったフォームや繰り返しの負担が積み重なることも、インピンジメントの原因になります。

対策ポイント:

- スポーツ時は正しいフォーム・負担の少ないフォームを身につける

- 肩だけでなく、体幹や股関節を使った全身のバランスを修正する

- 片側だけでカバンを持つ、肩をすくめる、などの癖を見直す

■ 痛みがあるときは無理せず回復を

すでに痛みが出ている場合は、トレーニングだけで無理に改善しようとせず、まずは炎症の軽減と筋緊張の緩和が優先です。

当院では、次のようなアプローチを行っています:

- 炎症を抑えるための物理療法や鍼灸治療

- 可動域を回復させて患部の負担を減らす

まとめ|肩の痛みは早めの対処がカギ

肩の痛みは、日常生活の中でよくある不調の一つです。

しかし、「そのうち治るだろう」「少し休めば大丈夫」と放置してしまうと、痛みが慢性化し、肩が思うように動かせなくなってしまうこともあります。

インピンジメント症候群は、“肩の中で起きている衝突”を放置することによって、組織の損傷や運動機能の低下へとつながっていくリスクがある状態です。

とくに40〜50代以降では、筋力や柔軟性の低下により回復に時間がかかるケースも多く、肩板断裂に繋がるリスクもあります。できるだけ早い段階での対処が重要になります。

大切なのは、痛みの出ている場所だけを見るのではなく、なぜそこに負担がかかっているのか?という原因の根本に目を向けること。

実際、インピンジメントは肩だけの問題ではなく、姿勢の影響を受けやすく、体幹や肩甲骨の使い方など、全身の動きの連鎖の中で起きていることが少なくありません。

当院では、FMSやSFMAといった動作評価を通じて、からだの動き全体を診ながら本当の原因を見つけるサポートを行っています。

一時的に痛みを取るだけでなく、“再発しにくい身体”“動ける身体”へと導くことを目指しています。

「最近、肩を挙げにくくなってきた」「痛くてスポーツや日常動作に支障が出てきた」

肩の症状にお悩みの方は西宮・甲子園のFany整体鍼灸院へお気軽にご相談ください。

コメント