運動中や階段の上り下りで、膝の内側にチクッと痛みが走ることはありませんか?

「少し休めば大丈夫だろう…」とそのままにしていると、気づかないうちに慢性化しているケースも。

その痛み、もしかすると「鵞足炎(がそくえん)」かもしれません。

本日は、運動を楽しむ方によく見られる鵞足炎について、わかりやすく解説していきます。

鵞足炎とは?

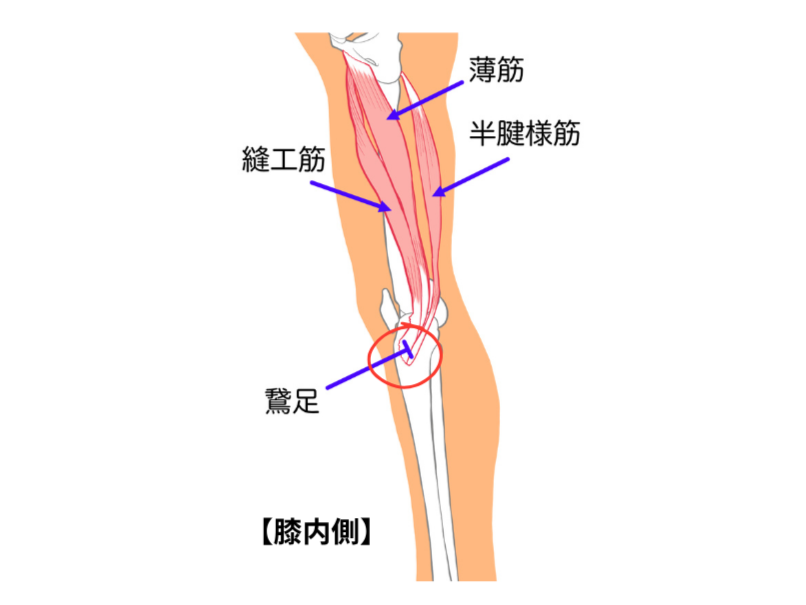

「鵞足」とは、太ももの内側を通る3つの筋肉(縫工筋・薄筋・半腱様筋)が、膝の内側・やや下の骨に付着する部分を指します。

この3本の腱が集合する様子が“ガチョウの足”に似ていることから鵞足と呼ばれています。

鵞足には滑液包というクッションの役割をもつ袋状の組織が存在しており、摩擦を和らげています。

この部分に炎症が起こるのが鵞足炎です。

鵞足炎を引き起こす主な原因

鵞足炎は、膝の使いすぎだけが原因ではありません。

体の硬さや癖、動き方など原因によって、膝の内側に負担がかかることで起こります。

1. オーバーユース(使いすぎ)

- ランニングを週3回から毎日へと急に増やした

- 試合前の追い込み練習でジャンプやダッシュが増えた

- 階段や坂道の昇降を毎日繰り返している

鵞足部は、膝の曲げ伸ばしのたびに擦れやすい場所。

繰り返しの動作が積み重なることで、腱や滑液包に炎症が起こりやすくなります。

2. 筋肉の柔軟性低下

- 長時間のデスクワークで太ももの裏がガチガチ

- 運動後のストレッチを怠っていた

- 股関節の動きが固く、無理に膝を動かしている

縫工筋・薄筋・半腱様筋など、鵞足を構成する筋肉の柔軟性が低下していると、膝の内側に無理な引っ張りがかかるようになります。

その結果、運動時の刺激が炎症を起こしやすくなります。

3. 股関節や足関節の動きの悪さ

- 股関節が硬くて足を後ろに引けない

- 足首が固くてしゃがむと踵が浮いてしまう

- 片脚立ちでぐらつきやすい

股関節や足首の可動域が制限されると、その分を膝関節が代わりに頑張ろうとしてしまいます。

すると、鵞足に過度なストレスがかかり、炎症を引き起こす一因になります。

4. 動作フォームの乱れ(膝が内側に入る癖など)

- ランニングや階段の下りで膝が内側にブレる

- 偏平足で膝が内側に入りやすい

- X・O脚気味

フォームの乱れがあると、動作のたびに膝の内側に負担が集中してしまいます。

特に、体幹が弱い方や下半身の安定性が低い方は注意が必要です。

「使いすぎて痛めた」と思っていても、根本にはフォームや柔軟性の問題が潜んでいることが考えられます。

だからこそ、痛みがあるときは動きから全体を見直す視点が大切です。

対処法|まずは“休ませる”ことが第一歩

鵞足炎の痛みを感じたら、最初に必要なのは無理をせず休ませることです。

「少し痛いだけだから…」と運動を続けてしまうと、炎症が悪化して長引いてしまうこともあります。

症状の段階に応じて、急性期と慢性期でケアの方法を変えることが重要です。

急性期(痛みが強い・動かすとズキッとする)

痛みが出始めたばかりの時期は、炎症を抑えることが最優先です。

- 運動の中止・制限:走る・階段の昇降・ジャンプ動作など、膝に負担がかかる動作は避ける。

- アイシング(冷却):1回15〜20分を目安に、1日数回冷やすことで炎症の広がりを抑える。

- 安静と保護:痛みがある部位に負担がかからないよう、サポーターやテーピングを活用。

無理にストレッチをしたり動かすのは、かえって悪化の原因になるので注意しましょう。

慢性期(痛みは落ち着いているが違和感が残る)

痛みが軽くなってきたら、再発を防ぐためのリハビリ的なアプローチが必要になります。

- ストレッチの再開:太もも裏(ハムストリングス)や内もも、股関節周りの柔軟性を高める。

- 筋力バランスの調整:お尻や体幹の安定性を高め、膝への負担を分散する。

- フォーム改善:ランニングやスクワット時の膝の軌道を見直す。

痛くなくなった=完治ではなく、原因を取り除いていくフェーズだと考えましょう。

炎症が落ち着いても、体の動かし方や姿勢の癖を変えなければ再発のリスクは高いままです。

適切な時期に、マッサージやストレッチ・トレーニングなどを取り入れて、痛みの出ない身体づくりへとステップアップしていきましょう。

再発を防ぐ|“からだのクセ”を見抜くSFMA

鵞足炎を繰り返してしまう方の多くは、「どこかをかばうような動き方」や「間違ったフォーム」が身についてしまっていることが原因です。

これらのからだの動きのクセは、自分ではなかなか気づきにくいもの。

そんなときに役立つのが、SFMAという評価方法です。

SFMAとは?|痛みの裏にある“動きの原因”を見つけ出す評価法

SFMAは、痛みを訴えている部位にとらわれず、“全身の動作パターン”から根本原因を探る評価システムです。

10パターンの動作テストを行い、その中でどの動作が正しくできないかを確認していきます。

評価では「痛みがある・ない」「動作がスムーズ・スムーズでない」などを基準に、動作を分類。

そして、痛みの原因が“構造的な問題”なのか、“動作の制御(クセ)”なのかを切り分けていきます。

SFMAが鵞足炎の予防に役立つ理由

鵞足炎は、膝の内側に症状が出ますが、原因が膝だけにあるとは限りません。

- 股関節の硬さで膝に負担がかかっている

- 体幹の不安定さから膝が内側に入りやすい

- 足首の可動域不足で衝撃を膝が吸収している

こうした他の部位の不調が膝に影響しているケースが非常に多いのです。

SFMAを使えば、「なぜあなたの膝に繰り返し負担がかかるのか?」という疑問に対して、全身の動きの流れからその“本当の原因”を特定することができます。

まとめ|一つの原因ではなく、「複数の要素」が重なって起こる鵞足炎

鵞足炎は、単に膝を使いすぎただけでは起こりません。

実際には、筋肉の硬さ、関節の動きの悪さ、姿勢やフォームの癖、筋力バランスの乱れなど、いくつもの要素が積み重なり、結果的に膝の内側に痛みとして現れることがほとんどです。

たとえば、股関節がうまく動いていないことで膝に余計な負担がかかったり、体幹の弱さによって着地のたびに膝が内側にブレたり。

それぞれは些細な問題でも、積み重なれば鵞足部にとって大きなストレスとなります。

また、こうしたからだの使い方のクセは、長年の運動習慣や生活動作によって自然と身についているため、自分ではなかなか気づけないのが厄介なところです。

だからこそ、痛みが出たときには、

✅ “どこが悪いのか”ではなく“なぜそこが悪くなったのか”

✅ “その場の痛みを取る”だけでなく“再発させない身体に整える”

という視点で、全身を見直すことが大切です。

“動き全体”を整えることで、再発しにくいカラダづくりを目指していきましょう!

スポーツ障害や再発予防のリハビリなどにお悩みの方は西宮・甲子園のFany整体鍼灸院へお気軽にご相談ください。

コメント